Innanzitutto un chiarimento sul significato della particella ‘ci’ nel titolo. Si potrebbe pensare a una banale sineddoche, volta ad estendere all’umanità intera il risultato ottenuto dallo sforzo di un numero di persone circoscritto spazialmente, temporalmente e culturalmente.

Innanzitutto un chiarimento sul significato della particella ‘ci’ nel titolo. Si potrebbe pensare a una banale sineddoche, volta ad estendere all’umanità intera il risultato ottenuto dallo sforzo di un numero di persone circoscritto spazialmente, temporalmente e culturalmente.

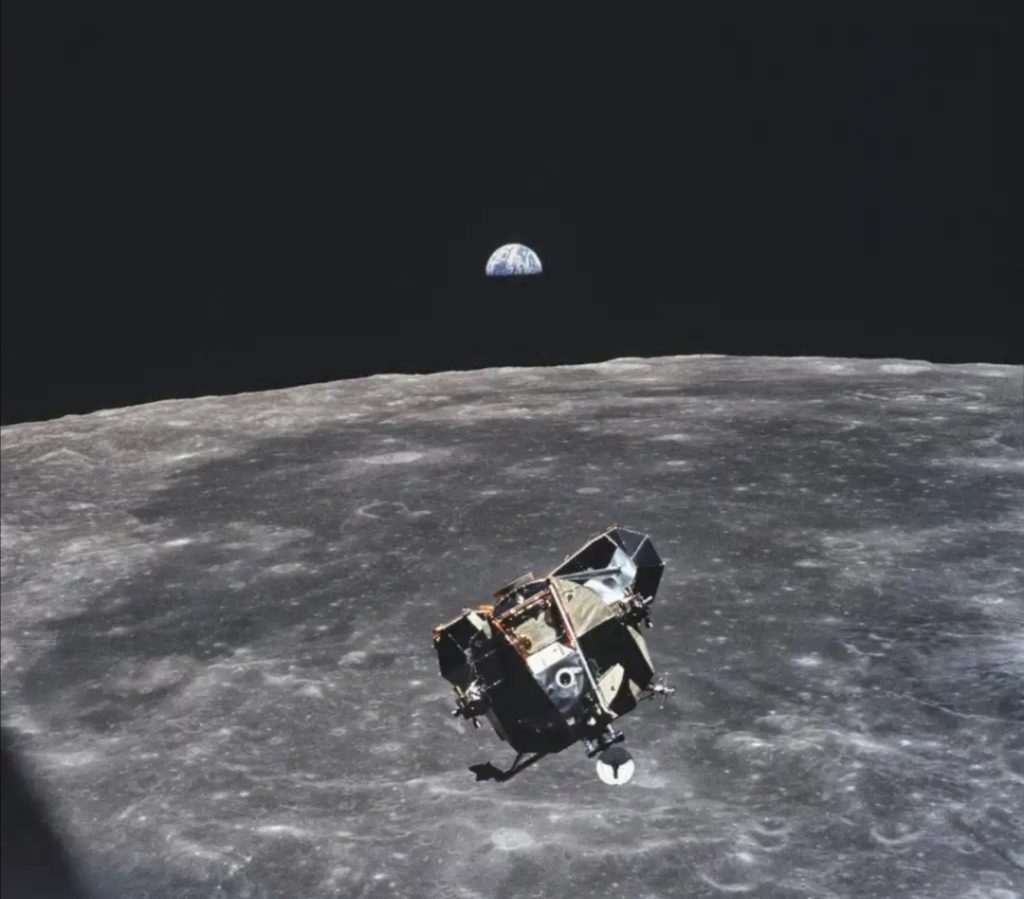

Beh, non è così. Quel ‘ci’ sta a indicare che sulla Luna, quel 20 luglio 1969, non ci sono andati solo gli americani, ma tutti i popoli che, fino a non molti anni prima, si erano ammazzati vicendevolmente lungo i mari e i continenti del Pianeta, e ancora erano impegnati in un teso braccio di ferro, divisi fra un Est totalitarista e un Ovest liberale.

In realtà l’equivoco ha inizio molto tempo prima: la parola ‘americani’ è infatti niente più che una parola. Quelli che noi oggi chiamiamo ‘americani’ non sono altro che i discendenti degli europei che duetre secoli prima avevano soppiantato (con molta ‘delicatezza’) il popolo indigeno che risiedeva da sempre in quelle terre; e ai quali si sono aggiunti africani e asiatici, ovvero gente proveniente da ogni parte del globo.

Già questo potrebbe bastare a giustificare il ‘ci’. Ma preferisco scendere nel dettaglio. Il Programma Apollo fu talmente complesso da richiedere la cooperazione di centinaia di migliaia di uomini e l’utilizzo di tutte le competenze maturate fino a quel momento, in campo sia scientifico che tecnologico, in ogni parte del mondo; più tante altre inventate ‘su misura’ per l’immane impresa.

Il lancio dei due moduli lunari, ad esempio, non sarebbe stato possibile  senza Wernher von Braun, l’ingegnere tedesco che non molto tempo prima aveva terrorizzato il mondo con i suoi missili V2 e che, passato a lavorare con gli americani dopo la sconfitta della Germania, riuscì, con il suo gruppo (quasi tutti tedeschi) a concepire Il Saturn 5, l’impressionante ‘torre’ di 110 metri che riuscì a portare l’Apollo 11 sulla giusta orbita. Fu lo stesso von Braun a scegliere il ‘lucano’ Rocco Petrone come suo collaboratore indispensabile — quale in effetti si rivelò essere— per la buona riuscita dell’impresa.

senza Wernher von Braun, l’ingegnere tedesco che non molto tempo prima aveva terrorizzato il mondo con i suoi missili V2 e che, passato a lavorare con gli americani dopo la sconfitta della Germania, riuscì, con il suo gruppo (quasi tutti tedeschi) a concepire Il Saturn 5, l’impressionante ‘torre’ di 110 metri che riuscì a portare l’Apollo 11 sulla giusta orbita. Fu lo stesso von Braun a scegliere il ‘lucano’ Rocco Petrone come suo collaboratore indispensabile — quale in effetti si rivelò essere— per la buona riuscita dell’impresa.

Ma c’era anche il problema dei complicatissimi calcoli necessari a definire le orbite, in un epoca in cui un computer, costosissimo, capace di riempire qualche stanza, era meno efficiente di un moderno smartphone da un centinaio di euro. Ebbene, tali calcoli erano svolti, o verificati, perlopiù da matematici asiatici, africani, indiani, in gran parte donne. E chi più ne ha più ne metta.

Dilungandomi fin troppo, penso di essere riuscito a diluire a sufficienza la parola ‘americani’ trasferendone la sostanza nel ‘ci’ del titolo. E così torno al dunque: perché siamo andati sulla Luna?

Penso che la risposta sia un ‘vettore’ a tre componenti.

La prima può essere riassunta da una frase pronunciata da Kennedy durante il famoso discorso tenuto a Houston nel settembre del 1962: egli, ispirandosi a ciò che disse il primo scalatore dell’Everest quando gli chiesero perché ci fosse andato, affermò che l’America aveva deciso di andare sulla Luna perché ‘lei’ era lì: sintesi perfetta dell’istinto alla sfida che ha portato all’evoluzione (e qualche volta involuzione) socio-culturale dell’umanità.

La seconda ha a che fare con una caratteristica peculiare, non solo della nostra specie, ma dell’intero mondo animale e vegetale e dell’universo nella sua totalità: fu messa già in evidenza da Eraclito 2500 anni fa, e si chiama Polemos. Erano gli anni della guerra fredda, e un primato come quello della conquista della Luna avrebbe contribuito a far cadere dalla parte di chi lo avesse ottenuto per primo il baricentro del fragile equilibrio. Cosa che in effetti avvenne.

Infin e, la terza. Non tutte le epoche sono uguali: in alcune a domina la parte sinistra dell’‘encefalo sociale’; in altre quello destro. In altre ancora – ne è un esempio quella che stiamo attraversando adesso – a dominare sono invece i neuroni della pancia, i più pericolosi. Ebbene, quella dell’America degli anni Sessanta, a mio avviso, si è svolta sotto l’egida dell’emisfero destro: c’era un grande sogno impalpabile, nell’aria; e tutti — ma proprio tutti — volevano entrare a farne parte. È sempre così, nei periodi dei grandi cambiamenti. Andare sulla Luna era una follia. E proprio per questo, bisognava andarci. Poi non ci siamo più tornati. E non siamo neanche ancora partiti per Marte, a dispetto di ciò che aveva previsto-sognato lo stesso von Braun: non per mancanza di capacità, ma per insufficiente dose di ‘follia’, appunto.

e, la terza. Non tutte le epoche sono uguali: in alcune a domina la parte sinistra dell’‘encefalo sociale’; in altre quello destro. In altre ancora – ne è un esempio quella che stiamo attraversando adesso – a dominare sono invece i neuroni della pancia, i più pericolosi. Ebbene, quella dell’America degli anni Sessanta, a mio avviso, si è svolta sotto l’egida dell’emisfero destro: c’era un grande sogno impalpabile, nell’aria; e tutti — ma proprio tutti — volevano entrare a farne parte. È sempre così, nei periodi dei grandi cambiamenti. Andare sulla Luna era una follia. E proprio per questo, bisognava andarci. Poi non ci siamo più tornati. E non siamo neanche ancora partiti per Marte, a dispetto di ciò che aveva previsto-sognato lo stesso von Braun: non per mancanza di capacità, ma per insufficiente dose di ‘follia’, appunto.

Cosa può insegnarci, tutto questo? Qualcosa deve insegnarcela, poiché ciò che accade e non insegna niente è accaduto inutilmente.

Io un’idea ce l’ho. Mi piacerebbe che ci insegnasse che se nel 1969 siamo andati sulla Luna – nonostante andare sulla Luna sembrava essere un’impresa impossibile – noi, oggi, se solo lo volessimo con sufficiente forza, potremmo risolvere davvero (e dico ‘davvero’, senza ombra di retorica) questioni impellenti quali quelle del disastro ambientale, della enorme disparità di tenore di vita fra uomini che appartengono allo stesso Pianeta, della piaga che spinge milioni di persone a emigrare e a essere trattati peggio —molto peggio — di animali da macello.

Ecco: a noi oggi manca nell’aria quel grande sogno che cinquanta anni fa è stato capace di portare l’uomo sulla Luna. È quello, innanzitutto, che dobbiamo cercare di riconquistare.

]]>