Mi dispiace. Nella precedente puntata mi sono lasciato prendere da quel “sempre” (“forever” è la parola più usata nei film americani di quando ero giovane: “I love you forever”, “forever and ever”, “forevermore”, …) che mi ha ricordato che il tempo non esiste (neanche l’ammmore, a’verità) e che, quindi, … vabbè basta, altrimenti mi distraggo e vi faccio perdere …tempo.

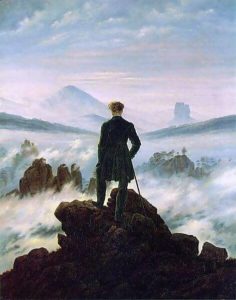

Caspar Friedrich, “Der Wanderer über dem Nebelmeer” (1818)

“Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione…” diceva John Keating de “L’attimo fuggente” (oddio, a’verità Keating citava anche quel Walt Whitman di “O Captain! My Captain! ”; meglio scriverlo in inglese altrimenti vi eccitate…). Allora, riprendiamo con il poeta di Recanati. L’infinito di Leopardi è una poesia stupenda, c’è poco da aggiungere. Ci attrae con il suo ritmo e ci spinge “letteralmente” ad andare oltre, come se fossimo noi stessi il viandante sul mare di nebbia del dipinto che Caspar Friedrich, neanche a farlo apposta un romantico dell’inizio dell’ottocento, fece nel 1818. Già…! Nel 1818, quasi in contemporanea con la stesura dell’Infinito ma anche quando Keats pubblicò l’Endymion e conobbe Fanny Browne; ma questa storia ve la racconto un’altra volta, anche perché parlare di Fanny senza citare anche Isabella Jones è come parlare solo dell’acqua santa.

Non divaghiamo e riprendiamo la lettura della poesia.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte, il guar…

“Ultimo orizzonte“? Un attimo! E cosa vuol dire? Se la Terra è sferica, cosa sulla quale -come spero- tutti concordiamo, l’orizzonte non esiste. E se non esiste, quale sarebbe poi l’ultimo?

Se vado sul terrazzo di un grattacielo, vedrò oltre quell’orizzonte che mi sembrava di vedere dalla strada. Questo mi rassicura, perché l’orizzonte non è definito in sé ma solo dal fatto che io mi trovi da qualche parte invece che da un’altra. Insomma, l’orizzonte è relativo e non assoluto; siamo in pieno relativismo. Quindi è quello che vedo, o che riesco a vedere, ciò che rappresenta il mio limite.

Se riesco ad osservare diversamente, potrò scoprire cose differenti.

In fondo è questo ciò che faccio di mestiere: uso strumenti inventati dall’uomo per osservare (e misurare, anche) cose che prima neanche vedevo. Una lente d’ingrandimento, ad esempio, è una protesi del mio occhio, un moltiplicatore di potenzialità.

Con le lenti Galilei ha ingrandita ed osservata la Luna …, e quindi ha potuto “vedere” cose nuove.

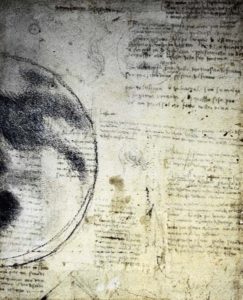

Non fu neanche il primo; lo aveva già fatto Thomas Harriot, qualche mese prima (ma non era così bravo a disegnare e, quindi, non disse nulla ad alcuno). Qualcuno ipotizza che -addirittura- la Luna disegnata nel Codice Atlantico, cent’anni prima, da Leonardo da Vinci era stata osservata con qualche accròcco di lenti.

Leonardo da Vinci, disegno della Luna con matita nera e gesso bianco, Codice Atlantico (f. 674v), ca. 1511

Ma Galileo (in realtà Galileo è il nome, bisognerebbe correttamente chiamarlo Galilei come tutti gli altri scienziati. Ma oggi, a volte, si preferisce sentirsi “intimi” con i personaggi importanti: “Matteo qui, Matteo lì, Matteo ha detto, Matteo ha asfaltato Matteo…”, et voilà siam tutti scienziati…) fu il primo a notare che la Luna non era un corpo celeste perfetto così come l’aristotelismo-tolemaico professava. Cercò anche di convincere qualche cardinale dell’epoca di ciò ma -essendo pavido- alla fine s’arrese. D’altronde, dire ciò che si pensava all’epoca non era molto intelligente (non è mica come oggi, che famo a gara a chi le spara più grosse su feisbuc). Galilei sapeva che a Campo de’ Fiori, a Roma, nel 1600, un tale Giordano Bruno era stato fatto al barbecue e non aveva alcuna intenzione di fare la stessa fine.

Ma se la Terra non fosse sferica?

Allora le cose cambierebbero. L’orizzonte sarebbe lì, da qualche parte (tipo … dopo le colonne d’Ercole) ed allora basterebbe mettersi in viaggio per arrivarci. Qualcuno ci crede. Auguri e buon viaggio!

Beh, nel primo caso (Terra sferica), avrei un mondo “continuo”, senza un punto o una zona privilegiata: l’orizzonte che si vede da Capo da Roca, che costituisce l’estrema propaggine portoghese dell’Europa sull’oceano Atlantico, è diverso da quello che vedrei dalla spiaggia di Fiumicello di Maratea. Oddio, la temperatura dell’acqua sarebbe identica, però.

Una sfera è il solido geometrico perfetto per eccellenza; potrei percorrerlo senza mai uscirne fuori. E’ esattamente quello che fa Luca Parmitano sulla ISS (non l’Istituto Superiore di Sanità, per carità, bensì la International Space Station) in orbita attorno al nostro pianeta a circa 27’600 km/h; lì, per fortuna, il sistema Tutor non c’è. Per la teoria della relatività (ricordate? il tempo passa più lentamente se ci si muove più velocemente), Luca, tornerà meno invecchiato di quanto lo sarebbe la propria famiglia, qui sulla Terra. Si, ma solo di un centesimo di secondo; neanche se ne accorgerebbe, la moglie.

Nell’altro caso (Terra piatta), invece, avrei non pochi problemi. Cammina, cammina … prima o poi arrivi alla fine. E dopo? si cade nel vuoto? Che poi neanche il vuoto…. esiste (non sto parlando di politica ma di fisica, ricordatelo)! Forse neanche io esisto, sono un ologramma e neanche lo so. Ma la cosa più misteriosa, secondo me, non è cosa c’è dopo la fine della Terra ma … cosa c’è “sotto”, sul lato “B”? Potremmo chiamarlo “the dark side of the Earth”. Ah, questa sarebbe la scoperta del secolo. Potremmo scoprire che… scava, scava, qui in Basilicata ci stiamo fregando il petrolio direttamente dai serbatoi del popolo del lato B. Ma loro, gli abitanti del lato B, da dove lo pescano ‘s’to greggio? E a quanto pagano la benzina? Di sicuro meno che in Basilicata! Mah.

[Nota per me stesso: sto già usando termini che evocano intolleranza: lato A (dove sto io) e lato B (dove vivono quelli che stanno “sotto”. Nella prossima versione del testo, prima di inviarlo a TOTEM, fare opportune modifiche per non sembrare allineato con la maggioranza!!!]

Tornando a Leopardi, è chiaro che l’impedimento che aveva al suo (s)guardo è proprio la siepe. La siepe costituisce il limite della sua osservazione sperimentale della natura fisica che lo circonda, che lo avvolge.

Lui, allora, prova a vedere oltre con la fantasia; certo, in mancanza di meglio, ci si può inventare qualsiasi cosa e creare scenari meravigliosi. In fondo è questo il compito di un poeta: evocare immagini. Nulla può impedire alla propria fantasia di inventare qualsiasi cosa, di andare oltre.

Ma il ricercatore no, non può inventare i risultati delle proprie indagini. Questo lo fanno i buontemponi delle fake news…

Il ricercatore deve misurarle le cose, le grandezze fisiche con cui descrive i fenomeni; deve confrontarle con le proprie teorie, deve validarle facendo moltissime altre misure ed alla fine, se si sente sicuro, deve avere il coraggio di rendere pubblici i risultati, proprio a tutti, così come deve descrivere strumenti e metodi con i quali ha svolte le proprie indagini ed è arrivato alle proprie conclusioni. Proprio come i sondaggi… chi li fa, chi li valida, chi ci crede?

Così, chiunque nel nostro pianeta (ma se si chiama “pianeta”, vuol forse dire che è piano? Boh…) può studiare lo stesso fenomeno, fare nel proprio laboratorio le stesse misure e, se i suoi risultati concordano, fornire un’ulteriore evidenza alla ragionevolezza del primo risultato.

Altrimenti?

Si ricomincia da capo e si continua a studiare; noi siamo cercatori non trovatori. Inoltre, dobbiamo sempre essere pronti a rivedere “continuamente” le nostre conoscenze scientifiche; nulla è definitivo nelle scienze.

La grande potenza del “metodo scientifico”, nato ben prima di Galilei (anche se tutti lo conoscono come “metodo galieiano”…) e basato sugli insegnamenti dell’empirismo; è proprio nel considerare qualsiasi teoria scientifica come un’interpretazione provvisoria, ed in tal senso anche limitata, dei fenomeni della natura e circoscritta ad essi soltanto. Ciò ha consentito di tener fuori, dalla scienza, qualsiasi tentazione di introdurre spiegazioni metafisiche o similari, che nulla hanno a che fare con la realtà (ammesso che questa …esista sul serio).

Questo è il metodo scientifico. Senza seguire le sue indicazioni, si racconta solo fuffa.

Beh, di nuovo non ho …tempo… per continuare… Come si fa a non avere una cosa che non esiste? Boh…

Joseph Wright of Derby, “An Experiment on a Bird in the Air Pump” (1768)

Prima parte: https://www.totemmagazine.it/linfinito-nicola-cavallo/

Terza parte: https://www.totemmagazine.it/otinifnil-leopardi/

]]>