L’ultima fatica del “nostro” Gianrocco è un romanzo delizioso, intrigante, fascinoso, assolutamente da non perdere.

Michele Battaglino, poeta, scrittore, saggista e storiografo, ci regala la sua recensione e ci presenta questo interessantissimo lavoro di Gianrocco Guerriero.

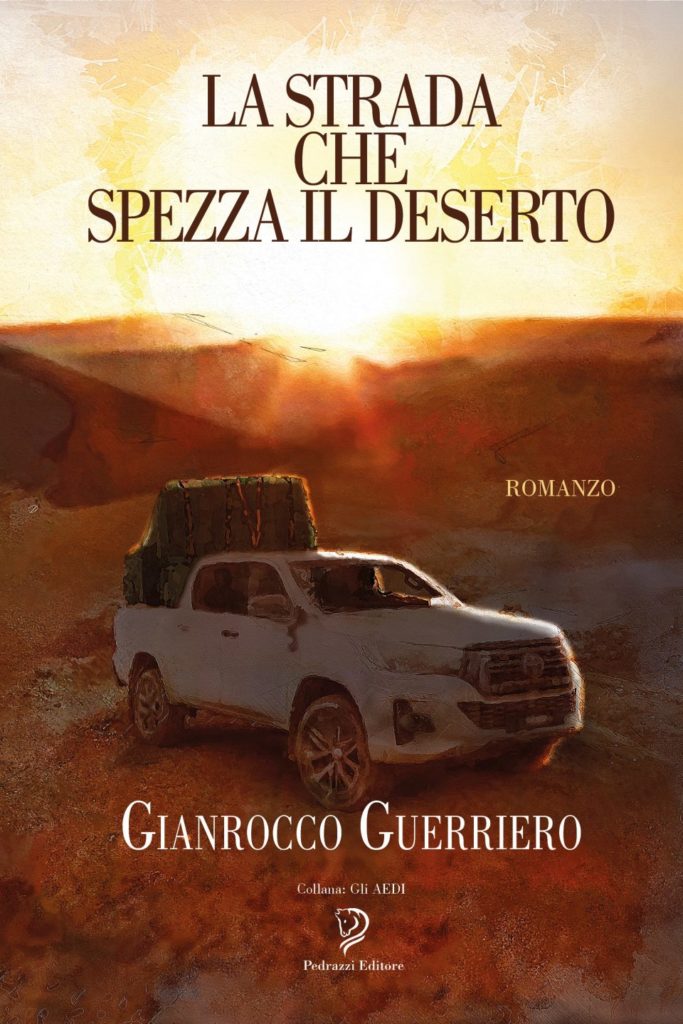

Gianrocco GUERRIERO, La strada che spezza il deserto, Milano, Pedrazzi editore, 2019, pp. 286

Il romanzo narra diffusamente le peripezie del giovane Faouzi Gharsallaoui, nato il 15 marzo 1976 in Tunisia, a Echarda, cittadina di 2.000 abitanti (pp. 68 e 146), ma costretto a svolgere in Libia lavori, che scoprirà essere illegali e per i quali dovrà subire il carcere e poi scappare, come tanti altri migranti, per cercare fortuna in Italia, in particolare a Palazzo San Gervasio e a Genzano, dove giunge nel 2012 (p. 202)). Sono descritte inoltre le sue vicende nella città industriale ungherese di Tatabánya, nella quale da tempo si è sistemato il fratello Sahbi, e il ritorno definitivo a Genzano.

Nonostante l’autore si fermi a descrivere minutamente situazioni ed eventi simili, la lettura, lungi dal risultare noiosa, coinvolge, appassiona, tiene viva la mente, tutta tesa a scoprire il seguito del racconto. E questo avviene perché l’abile scrittore sciorina una grande varietà lessicale che rende sempre diversi fatti simili, predilige strutture paratattiche, rapide e icastiche, e segue passo passo il protagonista solidarizzando con lui. Alla fine, nelle considerazioni extra testo, confesserà apertamente la sua compartecipazione: «io e Faouzi, in questo libro, siamo diventati uno» (p. 284).

Il dramma delle migrazioni africane, di cocente attualità, è rappresentato con immagini incisive che accompagnano il peregrinare del protagonista, un musulmano sui generis, perché non praticante e ateo o almeno agnostico (p. 38), che si definisce semplicemente un uomo, come dichiara a p. 209: «Io non sono un musulmano. Sono un uomo». Questo non identificarsi in un fanatismo religioso lo rende diverso dalla stragrande maggioranza dei suoi pari e ce lo fa sentire più vicino a noi europei, un nostro compagno di viaggio. E ci colpisce la sua tenacia nell’affrontare e superare le tante difficoltà incontrate lungo il cammino, rafforzato dalla speranza di realizzare il sogno di libertà e di una vita dignitosa, con una moglie e una famiglia. Nella sua mente farà sempre capolino un amore vero, che prima platonicamente avrà gli «occhi grandi e scuri» e il «sorriso ambiguo» di Zaineb (p. 186) e poi concretamente sarà la compaesana Marwa, la quale diventerà sua moglie (p. 254 s.).

Originale e artisticamente molto efficace è la tecnica espositiva scelta. I fatti non sono narrati né in terza persona né in prima persona, come avviene abitualmente in questo genere letterario, ma lo scrittore, fingendo di averli sentiti dal protagonista, li ricorda a lui rivolgendosi col tu. È vero che, come ammette l’autore nell’extra testo, dopo che Faouzi, «incontrato nel novembre del 2017», gli ha raccontato «la sua storia», a lui è venuta l’idea di «scrivere un romanzo, ispirato a quel suo racconto» (p. 284), ma è chiaro che la costruzione dell’opera è frutto della fantasia creatrice dell’artista.

Guerriero ha dovuto documentarsi sulla storia del secondo Novecento, soprattutto della Libia, sui luoghi africani tappe dell’itinerario, sugli usi e costumi, sulle tradizioni locali, sulla psicologia degli indigeni. Alcune tracce evidenti di questo lavoro sono, per esempio, la descrizione della rivoluzione operata in Libia da Mu’ammar Gheddafi, la sua dittatura durata dal 1969 al 2011, le norme contenute nel suo Libro verde, la situazione dei migranti ammassati sulle coste del Mediterraneo, il traffico scafista di tanti disperati, le condizioni di questi nei centri italiani di raccolta. Ha dovuto leggersi il saggio Scelte sociali e valori individuali dell’economista statunitense e premio Nobel per l’economia Kenneth Joseph Arrow, per mettere in bocca a Chadi Khemir (strano personaggio, mezzo filosofo e forse mezzo rivoluzionario, incontrato da Faouzi a Tatabánya) alcuni di quei concetti economici e politici.

Non solo nelle parti storiche, geografiche e sociologiche si può rinvenire il pensiero dell’autore, ma anche e, direi, soprattutto nei ragionamenti e nei comportamenti di Maouzi e nella filosofia-sociologia di Khemir. Come ogni opera veramente originale, La strada che spezza il deserto è un romanzo ‘autobiografico’ nel senso che rispecchia pienamente la Weltanschauung del suo creatore, la sua sensibilità focosa e la sua acutezza intellettiva.

In conclusione, per sottolineare lo spessore culturale e la ricchezza ideologica di questo romanzo, vorrei menzionare almeno tre brevi passi significativi, scelti fra i tanti. Innanzitutto, la definizione dell’adolescenza: «L’adolescenza è quel periodo della vita che traccia, con inchiostro indelebile, il significato di ogni cosa» (p. 73 s.). La distinzione tra bene e male: «Non è mai facile giudicare, caro Faouzi. Quando vedi il ‘male’ da una parte, non significa sempre che il ‘bene’ sia dall’altra» (p. 81). La libertà considerata il bene supremo: «In cucina mangi ciò che vuoi. Ti manca una cosa sola, che diventa tanto più importante quanto più i bisogni primari sono soddisfatti: la libertà» (p. 123).

(*) Michele Battaglino è poeta, scrittore, saggista e storiografo. L’ultimo suo lavoro letterario, “Racconti Basilicatesi”, è stato pubblicato nel 2018 dalla Genesi Editrice.]]>

Gianrocco GUERRIERO, La strada che spezza il deserto, Milano, Pedrazzi editore, 2019, pp. 286

Il romanzo narra diffusamente le peripezie del giovane Faouzi Gharsallaoui, nato il 15 marzo 1976 in Tunisia, a Echarda, cittadina di 2.000 abitanti (pp. 68 e 146), ma costretto a svolgere in Libia lavori, che scoprirà essere illegali e per i quali dovrà subire il carcere e poi scappare, come tanti altri migranti, per cercare fortuna in Italia, in particolare a Palazzo San Gervasio e a Genzano, dove giunge nel 2012 (p. 202)). Sono descritte inoltre le sue vicende nella città industriale ungherese di Tatabánya, nella quale da tempo si è sistemato il fratello Sahbi, e il ritorno definitivo a Genzano.

Nonostante l’autore si fermi a descrivere minutamente situazioni ed eventi simili, la lettura, lungi dal risultare noiosa, coinvolge, appassiona, tiene viva la mente, tutta tesa a scoprire il seguito del racconto. E questo avviene perché l’abile scrittore sciorina una grande varietà lessicale che rende sempre diversi fatti simili, predilige strutture paratattiche, rapide e icastiche, e segue passo passo il protagonista solidarizzando con lui. Alla fine, nelle considerazioni extra testo, confesserà apertamente la sua compartecipazione: «io e Faouzi, in questo libro, siamo diventati uno» (p. 284).

Il dramma delle migrazioni africane, di cocente attualità, è rappresentato con immagini incisive che accompagnano il peregrinare del protagonista, un musulmano sui generis, perché non praticante e ateo o almeno agnostico (p. 38), che si definisce semplicemente un uomo, come dichiara a p. 209: «Io non sono un musulmano. Sono un uomo». Questo non identificarsi in un fanatismo religioso lo rende diverso dalla stragrande maggioranza dei suoi pari e ce lo fa sentire più vicino a noi europei, un nostro compagno di viaggio. E ci colpisce la sua tenacia nell’affrontare e superare le tante difficoltà incontrate lungo il cammino, rafforzato dalla speranza di realizzare il sogno di libertà e di una vita dignitosa, con una moglie e una famiglia. Nella sua mente farà sempre capolino un amore vero, che prima platonicamente avrà gli «occhi grandi e scuri» e il «sorriso ambiguo» di Zaineb (p. 186) e poi concretamente sarà la compaesana Marwa, la quale diventerà sua moglie (p. 254 s.).

Originale e artisticamente molto efficace è la tecnica espositiva scelta. I fatti non sono narrati né in terza persona né in prima persona, come avviene abitualmente in questo genere letterario, ma lo scrittore, fingendo di averli sentiti dal protagonista, li ricorda a lui rivolgendosi col tu. È vero che, come ammette l’autore nell’extra testo, dopo che Faouzi, «incontrato nel novembre del 2017», gli ha raccontato «la sua storia», a lui è venuta l’idea di «scrivere un romanzo, ispirato a quel suo racconto» (p. 284), ma è chiaro che la costruzione dell’opera è frutto della fantasia creatrice dell’artista.

Guerriero ha dovuto documentarsi sulla storia del secondo Novecento, soprattutto della Libia, sui luoghi africani tappe dell’itinerario, sugli usi e costumi, sulle tradizioni locali, sulla psicologia degli indigeni. Alcune tracce evidenti di questo lavoro sono, per esempio, la descrizione della rivoluzione operata in Libia da Mu’ammar Gheddafi, la sua dittatura durata dal 1969 al 2011, le norme contenute nel suo Libro verde, la situazione dei migranti ammassati sulle coste del Mediterraneo, il traffico scafista di tanti disperati, le condizioni di questi nei centri italiani di raccolta. Ha dovuto leggersi il saggio Scelte sociali e valori individuali dell’economista statunitense e premio Nobel per l’economia Kenneth Joseph Arrow, per mettere in bocca a Chadi Khemir (strano personaggio, mezzo filosofo e forse mezzo rivoluzionario, incontrato da Faouzi a Tatabánya) alcuni di quei concetti economici e politici.

Non solo nelle parti storiche, geografiche e sociologiche si può rinvenire il pensiero dell’autore, ma anche e, direi, soprattutto nei ragionamenti e nei comportamenti di Maouzi e nella filosofia-sociologia di Khemir. Come ogni opera veramente originale, La strada che spezza il deserto è un romanzo ‘autobiografico’ nel senso che rispecchia pienamente la Weltanschauung del suo creatore, la sua sensibilità focosa e la sua acutezza intellettiva.

In conclusione, per sottolineare lo spessore culturale e la ricchezza ideologica di questo romanzo, vorrei menzionare almeno tre brevi passi significativi, scelti fra i tanti. Innanzitutto, la definizione dell’adolescenza: «L’adolescenza è quel periodo della vita che traccia, con inchiostro indelebile, il significato di ogni cosa» (p. 73 s.). La distinzione tra bene e male: «Non è mai facile giudicare, caro Faouzi. Quando vedi il ‘male’ da una parte, non significa sempre che il ‘bene’ sia dall’altra» (p. 81). La libertà considerata il bene supremo: «In cucina mangi ciò che vuoi. Ti manca una cosa sola, che diventa tanto più importante quanto più i bisogni primari sono soddisfatti: la libertà» (p. 123).

(*) Michele Battaglino è poeta, scrittore, saggista e storiografo. L’ultimo suo lavoro letterario, “Racconti Basilicatesi”, è stato pubblicato nel 2018 dalla Genesi Editrice.]]>