di Antonio Di Stefano

Se guardiamo ai dati statistici sulla consistenza ricettiva pubblicati dall’Azienda Turistica territoriale della Regione Basilicata verifichiamo che nel 2019 la Regione ha registrato circa 2,7 milioni di presenze turistiche (in aumento del 5% rispetto all’anno precedente), delle quali circa 2 milioni relativi alla provincia di Matera. Questi due milioni sono poi ripartiti in circa 700.000 presenze a Matera e 1,25 milioni alla fascia jonica, lasciando evidentemente briciole ai restanti comuni della provincia. Le 700.000 presenze urbane sono spalmate in maniera abbastanza uniforme su tutto l’anno, con ovvio calo dei mesi invernali, effetto evidente dell’anno di capitale europea della cultura e del ruolo ormai di città d’arte che Matera è riuscita a ritagliarsi. Le 1,25 milioni di presenze della fascia jonica sono invece essenzialmente balneari e concentrate per 83% nei mesi da giugno a settembre.

Una prima ovvia considerazione in tempo di covid19: mentre Matera condivide le stesse difficoltà dei principali circuiti turistici del Belpaese, collegati ai percorsi d’arte e cultura, la parte jonica del territorio lucano, che da sola costituisce circa il 50% delle presenze turistiche, ad oggi non ha subito lo stesso danno del capoluogo, anche se rischia di seguirlo a ruota, ed anche in maniera rovinosa atteso che la stagione turistica balneare è ormai alle porte.

Prima banale considerazione: la variabile tempo “tempo” è evidentemente essenziale, sebbene sia una variabile in sostanza poco reattiva a grandezze terze e connessa alla curva di progressione del contagio e alla assenza di ripresa di focolai dopo il recente avvio della fase 2. In soldoni: se a fine mese il virus tenderà a spegnersi, come ci auguriamo, potrebbero esserci le condizioni per recuperare buona parte della stagione estiva marina, sia pure probabilmente a condizioni anomale e nuove, sia per operatori che per turisti. Ma la variabile “tempo”, in modalità subordinata all’avverarsi della condizione di estinzione del contagio, dipende anche dalla capacità di regolamentare percorsi di fruizione e regole certe di utilizzo delle strutture. Quindi la fascia jonica si potrà forse riprendere se “andrà tutto bene”, ma anche se saremo stati capaci di riprogrammare la ripartenza.

Seconda osservazione, verosimilmente anche essa banale: se la variabile tempo incide diversamente sull’esito della stagione turistica nei territori, anche la proposta del decisore pubblico potrebbe essere differenziata per meglio rispondere ai fabbisogni locali, atteso che potrebbero esserci aree nelle quali il turismo potrebbe esercitare un’azione di recupero ed altre, quelle più interne ad esempio, aventi maggiore difficoltà. Anche la città di Matera avrà probabilmente necessità di essere sostenuta nella riorganizzazione dei suoi servizi e per la numerosità degli operatori in crisi di liquidità, sebbene possa attendersi una maggiore velocità di ripresa del capoluogo rispetto al resto del territorio ad emergenza superata. Tutto questo in pratica potrebbe tradursi in una modulazione non uniforme degli interventi, con misure più robuste in alcune aree rispetto ad altre. Ad esempio i territori a domanda più debole potrebbero ricevere servizi di offerta culturale più significativi, azioni di marketing territoriale mirate, essere oggetto di animazione territoriale con il coinvolgimento di attori locali come i GAL, percepire azioni di supporto economico puntuali, anche in rafforzamento di quelle nazionali.

Operazione ovviamente complessa e va da sé che alla base resta una scommessa ottimista: ovvero che stiamo venendone fuori in tempi ristretti, diversamente il tempo costringerà a ripensare strategie.

Silvia Romano, e che ci azzecca il velo islamico?

Di Antonella Marinelli

Le polemiche sulla liberazione della cooperante milanese, che è arrivata all’aeroporto di Roma Ciampino fasciata nella veste tradizionale islamica, spostano nuovamente il dibattito su una questione non questione, la conversione all’Islam. Gianfranco Cattai, dirigente della Associazioni di cooperazione internazionale, dice che di tutta questa vicenda la cosa più insensata è che sia stata fatta partire una ragazza volontaria da sola e alla volta di un paese polveriera come il Kenia. Quindi fondamentale sarebbe riprendere una seria interlocuzione tra lo Stato e le associazioni che fanno volontariato e impegnate nella cooperazione internazionale. Visto che per la liberazione degli ostaggi sono impiegati uomini e riscatti miliardari. Quindi serve una legge dello Stato che sostenga la cooperazione internazionale, ma nello stesso tempo sconsigli partenze solitarie senza protezione e senza precisi punti di riferimento in loco.

Tutto il dibattito su velo, conversione e amante carceriere è solo fuffa. Da un lato i “fessacchiotti” buonisti, strenui sostenitori dello stato di diritto, che cadono nel trappolone della retorica della libertà dell’ orientamento religioso in una vicenda che qualche piccolo imbarazzo lo crea, inutile negarlo. Dall’altro i sovranisti più feroci che trovano franchigia nelle parole della Meloni e di Salvini e. in modo più o meno consapevole, incorrono in dichiarazioni al limite del tollerabile come quella di un consigliere regionale abruzzese in quota Lega che afferma che è come se un ebreo fosse tornato dai lager vestito da nazista. Come se il Nazismo fosse una religione, “mamma mia” vien da esclamare.

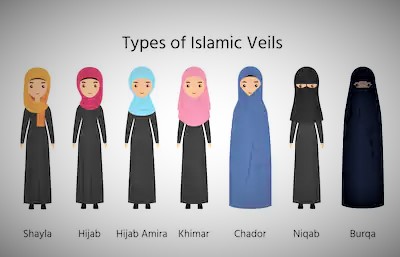

Chissà in quanti sanno che il velo tradizionale islamico non sempre è imposto dalla famiglia o dalla Stato, ma spesso è una scelta della donna che lo indossa. La scelta di molte donne musulmane di coprirsi il corpo e il volto è spesso imputato alla negazione della stato di diritto, ma è un errore. Le nostre società sono in costante cambiamento. Sempre più donne musulmane velate e istruite stanno combattendo per svolgere lavori altamente qualificati ed esprimersi nello spazio pubblico. Più del velo di certe donne mi preoccuperei delle parole non velate e imbarazzanti di certi uomini.

Lavoro e migranti

di Gianrocco Guerriero

Ci sono cose che non vediamo o che non vogliamo vedere e ci comportiamo come se non esistessero, lasciandole sul fondo. Ma quando una anomalia mette a nudo la realtà – com’è accaduto con l’emergenza Covid-19 – esse emergono dall’oblio e fanno sentire tutta la loro pregnanza. E così che oggi, ad esempio, ci rendiamo conto di quanta economia fosse radicata nel lavoro nero e nelle mafie. Ma anche di quanto importante fosse il lavoro degli “invisibili”, gli schiavi della nostra epoca, quelli costretti nei campi per pochi euro all’ora per giornate intere e confinati di notte in baraccopoli effimere come funghi.

Ben venga, dunque, la proposta della Ministra Teresa Bellanova di regolarizzare 600 mila migranti, ai quali poter offrire, in condizioni finalmente dignitose, un lavoro in un settore che ha messo a nudo il suo tallone di Achille. Sarebbe un atto civile, umano e anche economicamente vantaggioso.

Ho letto porcherie di ogni genere, nei commenti di chi vi si oppone: non vale la pena neanche di elencarle e commentarle. I valori dell’illuminismo, oggi, vanno portati avanti ad oltranza. Anche con la lotta, se necessario: non si può avere rispetto di chi non rispetta l’essere umano: io non ne ho.

Non si vive e non si muore di solo coronavirus

di Antonio Califano

Apro i giornali e apprendo che a Parigi si è spento Idir.

“Ti prego, apri la porta / o padre Inouva, o padre Inouva / fai sentire il tintinnio dei tuoi braccialetti / o Ghriba figlia mia / Temo l’orco della foresta / o padre Inouva, o padre Inouva / Lo temo tanto anch’io / o Ghriba figlia mia”.

Leggo questo ricordo di Karim Metref , sul Manifesto: “Quando la canzoneA Vava Inouva passò per le prime volte alla radio algerina avevo 6 anni. Da quel giorno, per me come per milioni di nordafricani, è sufficiente sentire le 11 note iniziali della canzone per avere la pelle d’oca e ripiombare nel mondo dei ricordi e della nostalgia. A Vava Inouva divenuta in seguito un successo internazionale, era di un giovane algerino, Hamid Cheriet.

Uno studente, laureando in geologia, che in attesa di finire gli studi e andare a lavorare nel Grande Sud algerino in cerca di petrolio, frequentava gli ambienti artistici di Algeri, suonando la chitarra e scrivendo canzoni”. Ho amato questo berbero cantautore dall’aspetto mite e oggi mi ricorda, con la sua morte, che la fase due è riprendere confidenza col mondo, uscire dal guscio , riappropriarsi dei grandi spazi, pensare al mondo. Idir è il più recente rappresentante del riscatto culturale di un popolo oppresso, un berbero oppresso più volte, figlio di quella rivoluzione algerina che innescò i grandi processi di decolonizzazione, figlio culturale di Franz Fanon, rappresentante mite e colto dei suoi “Dannati delle terra”. Aveva 71 anni, il coronavirus non può vantarsi, aveva da anni un grave enfisema, se n’è andato in proprio, mi scuote dal mio torpore autocentrato e consolatorio, c’è un mondo là fuori, riprendiamocelo, ricominciamo a percorre strade che spezzano i deserti (vero Gianrocco?) e perché piango ogni volta che scrivo queste cose? E che cazzo?

Coltivare la città

di Ciro Gentile

Ogni epoca lascia una traccia sulla forma della città, ogni comunità intesa come compagine sociale, prima ancora che economica e politica, racchiusa nell’arco di una generazione, lascia i propri segni su impianto urbano. Le trasformazioni tangibili, quelle fatte di strade, piazze, opere di civiltà e nuove costruzioni rappresentano il segno di una attività assai più complessa, poiché tale è il rapporto che caratterizza la città con il proprio territorio, non solo quindi montagne, vallate, fiumi, boschi, campagna coltivata, ma quanto e soprattutto interazioni tra questa dimensione e la materia viva, fatta di comunità di persone, della relativa organizzazione sociale e produttiva. Su tale aspetto assume un peso determinante la conoscenza; quanto una stessa comunità riesce a mutuare dal connubio fra la propria storia e le nuove frontiere. E’ in tale missione che si riassume il compito di una comunità: progettare un futuro per le generazioni a venire, facendo tesoro dei sacrifici immani delle generazioni passate. Se vi è un luogo ove una comunità si riconosce, è senza dubbio la città. Quando penso a questo, non riesco a fare a meno di costruire un parallelo; il lavoro del contadino che dissoda il terreno, modella il campo definendo gli spazi per le coltivazioni, scegliendo i terreni più adatti per le varie colture. Definisce i percorsi che saranno più funzionali ai suoi spostamenti a piedi o con i mezzi, valuta la disponibilità di acqua per le colture, scava pozzi, realizza condotte, abbatte e ripianta alberi, piante, siepi e soprattutto non misura mai questo lavoro rispetto alla durata della sua vita, sa bene che la vita di un albero è mediamente maggiore della propria. Un frutteto comincerà a dare i propri frutti dopo anni, saranno i suoi figli a goderne. Sa bene che su quella parte del campo piantare colture annuali non è la scelta migliore. Non si stanca mai di selezionare le sementi più adatte da far attecchire nel suo podere, produce innesti sulle piante esistenti per ricavarne frutti migliori e ogni anno concima il terreno con gli scarti del ciclo vegetale dell’anno precedente, mette a frutto l’energia del sole e la linfa vitale dell’acqua, favorisce il lavoro dei batteri della terra, ovvero la base di una catena ecologica assai complessa su cui prospera la comunità di piante e animali che trae il sostentamento vitale dal suolo. Il contadino ama la sua terra. La città è il frutto più ricercato, per farla crescere e prosperare è necessario coltivare un campo molto vasto che è il suo territorio, la nostra capacità innata di operare trasformazioni è l’energia del sole e i cicli della luna, siamo noi i batteri buoni quelli che isolano e neutralizzano quelli cattivi, in grado di dare nutrimento alla pianta, i canali per l’irrigazione sono le reti delle infrastrutture che assicurano l’accesso alla città dei flussi di conoscenza e di risorse, la capacità di scegliere le sementi, i metodi di coltivazione e la forma degli impianti, sono le regole e le scelte che una comunità opera sul proprio territorio per assicurare alla città la forza di crescere e svilupparsi. Il contadino è la sua classe dirigente. Se il contadino perde la memoria di quanto fatto dal padre e dal nonno e opta per attività più effimere e gratificanti, il campo sarà abbandonato a se stesso, per qualche anno continuerà a generare i suoi frutti, di qualità e quantità sempre più scarsa, le erbe infestanti prenderanno il posto delle coltivazioni, il frutteto e la vigna rinselvatichiscono, in breve la natura riprenderà possesso del campo. La storia ce lo ha insegnato, si ricomincia sempre dalla terra, quando il contadino abbandona il campo, le città possono anche morire.

——————————————————————————————————————–

LE STORIE DEL MARESCIALLO NUNZIOGALLO

LA MANO DEL DIAVOLO

Continua il video racconto di TOTEM Magazine, Giampiero D’Ecclesiis & Fabio Pappacena vi propongono “LA MANO DEL DIAVOLO” della serie “Le storie del Maresciallo Nunziogallo”, un intreccio misterioso si svolge tra le strade del centro storico di Potenza, tra Via Pretoria e la Chiesa di San Michele si muovono ombre inquietanti, si sentono rumori, voci. Presenze oscure? Intrighi di provincia?

Ci penserà il Maresciallo Nunziogallo a svelare gli intrighi.

Chi sono i personaggi che si agitano nella storia? Demoni? Fantasmi? Sogni? Che succede nelle case di campagna dei potenti? Notai, avvocati, politici.

Un giro di ragazze squillo?

Un video racconto a puntate da seguire con calma e vedere quando vi va.