di Antonio Califano

Le città. Il simbolo del nostro vivere moderno, luogo e celebrazione della vanità umana e della sua presunzione, alla base della “metrofilia” , come la definisce, ieri, Fabrizio Barca in una conversazione sulla “crisi covid 19” dal salone del libro di Torino (in remoto, come si usa dire ora).

“Come è grande la città, come è bella la città” cantava quel geniaccio di Gaber negli anni settanta, il boom economico che di fatto ha disegnato il nostro “oggi” è tutto narrabile in un processo di urbanizzazione forzata ma anche voluta. Le città e le fabbriche, Torino e la Fiat, Milano e la Pirelli, Taranto e l’Ilva, “Rocco e i suoi fratelli”. Tutti a cercare una città anche per ”cantare”. Cosa sarebbe la letteratura senza le città, senza una agenda rossa che gira per New York, senza Denver con i suoi dropouts, senza la Parigi di Baudelaire e di Benjamin, senza Roma e i suoi palazzi del potere e le sue borgate? La città è il piacere della prossimità, è la commedia umana, è il gomito a gomito della complicità, il fascino delle relazioni multiple, la vetrina dei consumi e dei desideri (ricordate i “passages” e il flaneur?). E i mille comuni che sono piccoli paesi che aspirano a diventare città, “provinciale” è diventato quasi un insulto, la metropoli il sogno collettivo di intere generazioni. La città: gli urbanisti sono i sacerdoti dei nostri sogni collettivi, disegnano ciò che dobbiamo essere, come dobbiamo vivere, come dobbiamo pensare, “metrofilia” appunto, gigantismo per sfuggire alle angosce della contemporaneità che con la pandemia diventano esse stesse angosce, incubi. Certo negli ultimi anni c’è un ritorno al “piccolo”, al paese, qualcuno si è inventato un mestiere con questo, ma era già una fuga dal sogno che cominciava a trasformarsi in incubo. Che senso ha vivere con migliaia, milioni di persone, se devo passare il tempo ad evitarle? Lo so, siamo un po’ strani noi bipedi umani, sogniamo isole deserte, montagne incontaminate ma ci mancano tanto le strade affollate, l’odore delle persone, il contatto fisico, i cinema pieni di gente. Eros e Tanatos, uno e molteplice, io e gli altri, binomi fantastici direbbe Gianni Rodari.

Città tra paesi

Potenza del fiume e Potenza della montagna

siamo una cosa sola

dalla collina alla valle.

Ci sono autobus verdi e chiari,

rari sono i muli che passano

e hanno un uomo smarrito sul dorso.

Siamo città tra paesi

antica capitale di fontane e di chiese.

(Vito Riviello 1954)

La città dei bambini invisibili (tratto da una storia vera)

di Anna Russelli

Se mai avessimo avuto dubbi, questa crisi pandemica ha evidenziato tutte le fragilità, le contraddizioni e l’insostenibilità del nostro modello economico e sociale. Una cosa tra tutte colpisce più di altre: la scomparsa dei bambini. Molti autorevoli pensatori lo hanno evidenziato, sin dai primi giorni del lockdown. Sono state varate misure per ogni categoria, nessuna esclusa tranne, appunto, l’infanzia, al netto dei solipsistici vaneggiamenti della Ministra della Scuola.

E se è vero che il livello di civiltà di una società si misura dal modo in cui tratta i più deboli, proviamo ad aggiungere alla invisibilità dei bambini durante il lockdown quella degli anziani, altrettanto grave e per molti tratti mossa da un cinismo che fa rabbrividire: pensiamo al dramma della RSA, in cui a centinaia sono morti a causa della colpevole negligenza di molti amministratori, primi tra tutti quelli lombardi.

Ma per tornare ai nostri bimbi, con la cosiddetta Fase 2, proviamo a farli riaffacciare al mondo. Gli spazi in città non sono mai stati molti, le strade impercorribili in bici, i luoghi per lo sport all’aperto pochissimi. Nel primo giorno della Fase 2, proviamo timidamente ad affacciarci al Parco vicino casa ma ritorniamo subito sui nostri passi: troppa gente. Decidiamo allora di provare a utilizzare gli spazi del quartiere.

Abito, come la gran parte dei potentini, in un condominio; il che significa: molto cemento e poco spazio, dentro e fuori. Nello spazio antistante il palazzo, mio figlio, che ha 8 anni, prova a tirare, dunque, qualche calcio a un pallone, insieme a un vicino di casa coetaneo. Il giorno dopo ci arrivano le lamentele degli inquilini perché il pallone ha urtato qualche volta contro le saracinesche chiuse dei garage. E dunque, proviamo a spostarci in un piccolo piazzale adiacente, sottostante il palazzo di fronte. Questa volta con la bicicletta, onde evitare problemi. Ma il giorno dopo, il signore del secondo piano, lato sinistro, protesta pubblicamente a gran voce, sostenendo che i bambini abbiano danneggiato la fiancata della macchina, parcheggiata rigorosamente nel poco spazio utilizzabile di fronte il palazzo, nonostante dall’altro lato della strada vi sia ampia disponibilità di parcheggio.

Ribatto dicendo che non è possibile, perché ero stata ben attenta a sorvegliare il mio bambino e di sicuro non può essere stato lui. Non posso garantire sull’altro bimbo in bicicletta ma sul mio non ho dubbi. Ma in ogni caso, gli chiedo se non fosse più opportuno parcheggiare dal lato opposto; in tal modo, lo spazio sarebbe stato a completa disposizione dei bimbi, e la sua macchina avrebbe avuto un parcheggio.

Niente: pare sia necessario la sorveglianza a vista dell’adorato veicolo, dalla finestra e in ogni momento dovesse insorgere l’ansia da visualizzazione, giorno o notte. Ci rassegniamo, con mio figlio piagnucolante e ci spostiamo in uno spazio ancora più ristretto, di fronte i negozi del palazzo dall’altro lato della strada, in attesa della prossima rimostranza, riflettendo con amarezza che viviamo in un mondo in cui un autoveicolo ha più diritto al proprio spazio di un bambino.

Un programma per la “restanza” in Basilicata

di Enzo Fierro

Qualche lettore mi ha fatto notare che la pandemia prima o poi finirà (si spera presto) e tutto tornerà come prima. Qualche Amico ha vieppiù confermato di non vedere l’ora di mandare i figli al Nord poiché nella nostra terra, il sistema Universitario e il mondo del lavoro, non garantiscono opportune possibilità di crescita e occupazione.

Mi pongo delle domande: che senso ha mantenere in piedi l’Ateneo lucano? Che senso ha difendere in loco presidii importanti per la formazione e l’occupazione dei nostri giovani? Non siamo noi per primi a fare il gioco di coloro che vorrebbero questa regione disabitata e relegata a semplice isolotto a disposizione di compagnie petrolifere o di chi ne sta depredando le ricchezze?

Provo a darmi anche qualche risposta. La “Restanza” può, a modesto avviso, essere una di queste ovvero rappresentare uno dei grandi temi sul tappeto per una stagione di rilettura complessiva del nostro territorio e delle conseguenti opportunità di sviluppo.

Per la prima volta in assoluto, gli indici di fragilità e debolezza sistemiche delle regioni del sud, sono stati elementi determinanti nel contenimento della pandemia. La bassa densità di popolazione rispetto al territorio, la lontananza dalle grandi rotte di collegamento e la mancanza di importanti concentrazioni industriali, hanno giocato un ruolo determinante nella trasmissione del virus.

In tale ottica, una ripresa post covid con la Basilicata capofila del sud di un nuovo processo che possa fare della natura, dei suoi Parchi, dei borghi storici, del turismo lento uno dei punti di forza di un nuovo inizio, non la vedo assolutamente una TROVATA PUBBLICITARIA. Non costa proprio nulla sognare una regione che possa diventare una piattaforma ambita per investimenti da parte di importanti aziende del settore nella Green economy e/o con alto tasso di tecnologia anti inquinamento, con relative possibilità per piccoli imprenditori del posto di crescere in un sistema virtuoso di scambi e contaminazioni. Ovvio che tutto questo processo dovrebbe essere governato da un’ altrettanto ambiziosa e visionaria strategia politica, su cui attestare interventi e programmi di sostegno, l’istituzione di una Zona Franca unica con agevolazioni particolari per attrarre questa tipologia di aziende in Basilicata.

Anche il mondo Universitario ne trarrebbe beneficio, con la possibilità di aumentare gli scambi tra mondo dell’impresa e Istruzione, con la nascita di Hub e Incubatori di start up e il potenziamento di Facoltà già presenti (penso ad esempio ad Agraria ed Economia) o a quelle che potrebbero essere istituite ex novo al fine di aumentare l’appetibilità del nostro Ateneo anche da parte di giovani provenienti da altre regioni.

In sintesi, stilerei una sorta di Programma per la “Restanza” che tenga dentro questo ed altro, magari partendo dalla raccolta di contributi e proposte di chi questa regione vuole vederla crescere e non scomparire lentamente, come purtroppo gli indicatori ci segnalano.

P.s. dimenticavo il primo punto del programma: Abbattere la Burocrazia elefantiaca e obsoleta. Spesso il passo dell’innovazione e del progresso tecnologico è di fatto molto più rapido di quello della evoluzione normativa e regolamentare.

Smart working: liberazione o sottomissione?

di Rocco Di Bono

Tra le parole del futuro prossimo postcovid-19 segniamoci queste: smart working. Ne abbiamo sentito parlare in lungo e in largo in questo periodo di emergenza, per indicare il lavoro intelligente, agile, il lavoro che si fa non più nel luogo fisico dell’azienda, della fabbrica, dell’officina, dell’ufficio pubblico, dello studio professionale o dell’esercizio commerciale; si fa, invece, stando a casa, comodamente seduti sul divano o alla scrivania. Una rivoluzione, che in questi ultimi due mesi di lockdown ha coinvolto milioni di italiani (si pensi soprattutto agli uffici pubblici) e dopo la quale nulla sarà più come prima. Una rivoluzione, certo, ma a vantaggio di chi? Secondo studi e sondaggi, lo smart working è una novità gradita sia dai lavoratori che dalle aziende, molte delle quali non hanno gli spazi per garantire le distanze di sicurezza. Orari più flessibili e turni di lavoro meno rigidi sono sicuramente un vantaggio per chi lavora, come è un vantaggio per le aziende la possibilità di offrire più servizi e di prolungare le ore di attività. Allora tutto bene? Mica tanto. La prima considerazione da fare riguarda il luogo di lavoro, dove si forma la coscienza di classe dei lavoratori e dove si tessono i fili delle relazioni (e dei conflitti) tra i protagonisti del mondo produttivo. A questo proposito, parlando della fabbrica come territorio sociale e luogo di comunità, Adriano Olivetti diceva che “la fabbrica è luogo dove c’è giustizia e domina il progresso, dove si fa luce la bellezza, e l’amore, la carità e la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso”. Una visione troppo “illuminata”? Forse, ma che sapeva cogliere un aspetto fondamentale: il luogo di lavoro come sistema di relazioni e di inclusione. Se questo luogo si svuota della presenza fisica dei lavoratori, che fine farà quel sistema? Uno dei paradossi che potrebbe verificarsi è che dallo svuotamento fisico di questi luoghi derivi non una maggiore libertà, ma un maggiore controllo, anzi addirittura una invasione della vita privata dei lavoratori. E’ una preoccupazione, questa, che è stata recentemente fatta propria dal Garante della privacy, Antonello Soro, secondo il quale «Il diffuso ricorso allo smart working ha catapultato una quota significativa della popolazione in una dimensione di cui va impedito ogni uso improprio». Se il lavoro da remoto, da casa, diventa a ritmo continuo, la vita privata di chi lavora si trasforma in un colabrodo, nel quale può penetrare il monitoraggio sistematico del lavoratore, con tanti saluti al diritto alla riservatezza e alla disconnessione.

Mentre ci avviamo a celebrare i cinquant’anni dello Statuto dei lavoratori (a proposito, vale la pena rileggersi l’art. 4), occorre evitare che le moderne tecnologie si trasformino, per chi lavora, da strumenti di liberazione in nuove e più subdole catene di sottomissione.

I colpevoli siamo noi.

di Rosaria Russo

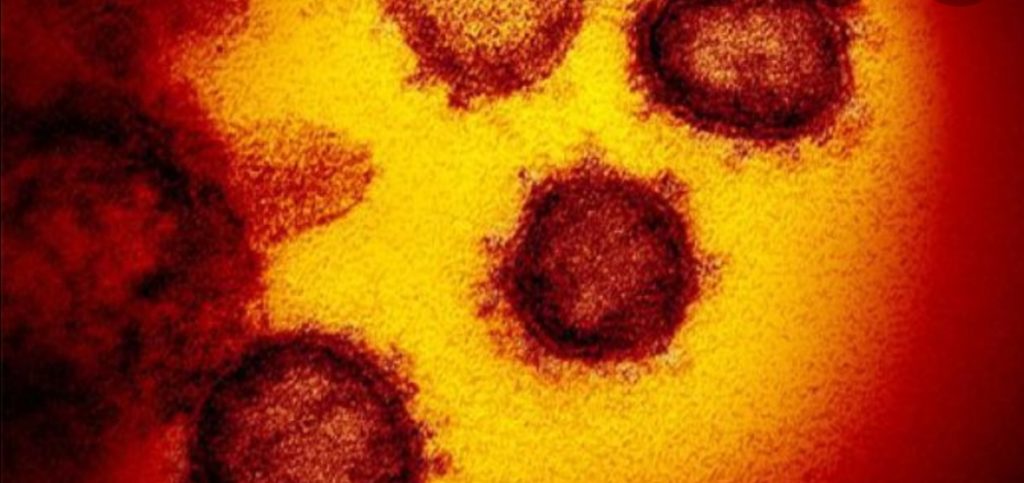

La mia testardaggine e curiosità, mista a paura mi ha spinta a documentarmi sempre di più, senza sosta, riguardo le varie epidemie/pandemie che hanno “caratterizzato” il nostro pianeta. Ho acquistato un libro di David Quammen intitolato “spillover”, uscito nel 2012 e diventato best seller nel 2020. Chissà perché.

I colpevoli delle epidemie e pandemie siamo solo e soltanto noi.

Basti pensare al caso Ebola scoppiato nel 1976 in focolai epidemici nell’Africa centrale,dove questo virus è presente ancora oggi, spostandosi da un lato all’altro del continente africano,dalla Costa d’Avorio al Sudan e all’ Uganda. Una malattia ancora sconosciuta per certi versi, ma sicuramente con più esperienze al giorno d’oggi in merito alle svariate cure. Eppure nel corso degli anni, tanti scienziati e ricercatori si sono posti mille e più domande a riguardo, di cui le principali: in quale creatura vivente si nasconde, ovvero, qual è l’ospite serbatoio? Ma anche: come è distribuito il virus nel territorio africano? Nonostante ciò, non hanno ricevuto una risposta certa perché risulta essere un virus molto complicato e “volubile”, nel senso che per alcuni anni è scomparso e poi è ritornato più forte di prima. Oggi sappiamo che di virus ebola ne esistono di 5 tipologie e ognuna ha lasciato le sue impronte in più parti del pianeta. Per tanto tempo si sono fatte ricerche riguardo l’animale trasmettitore ma ancora ci sono punti interrogativi. Furono fatte analisi di scimpanzé e gorilla, poiché, questi, in un periodo della loro vita iniziarono a morire. E gli abitanti di alcune tribù, a loro volta, si cibarono della loro carne (infetta), oltre che andarono appositamente a cacciare per cibarsene. Insomma una catena di contagio senza confini. Ma di questo potrei parlarne all’infinito…

se solo pensassimo alle azioni che compiamo non saremmo noi i veri protagonisti di queste maledettissime epidemie.

——————————————————————————————————————–

LE STORIE DEL MARESCIALLO NUNZIOGALLO

LA MANO DEL DIAVOLO

Continua il video racconto di TOTEM Magazine, Giampiero D’Ecclesiis & Fabio Pappacena vi propongono “LA MANO DEL DIAVOLO” della serie “Le storie del Maresciallo Nunziogallo”, un intreccio misterioso si svolge tra le strade del centro storico di Potenza, tra Via Pretoria e la Chiesa di San Michele si muovono ombre inquietanti, si sentono rumori, voci. Presenze oscure? Intrighi di provincia?

Ci penserà il Maresciallo Nunziogallo a svelare gli intrighi.

Chi sono i personaggi che si agitano nella storia? Demoni? Fantasmi? Sogni? Che succede nelle case di campagna dei potenti? Notai, avvocati, politici.

Un giro di ragazze squillo?

Un video racconto a puntate da seguire con calma e vedere quando vi va.