Leggiucchiando o ascoltando, spesso, ci si rende conto che di un libro in quanto manufatto si sa poco. Tanto poco che persino alcuni termini di uso comune, legati alla pubblicazione di un testo, come editore tipografo distributore libraio, sono fraintesi o intesi come sinonimi. Anche da parte di chi rumina libri per lavoro (un insegnante, uno studente, un bibliotecario), o per semplice diletto.

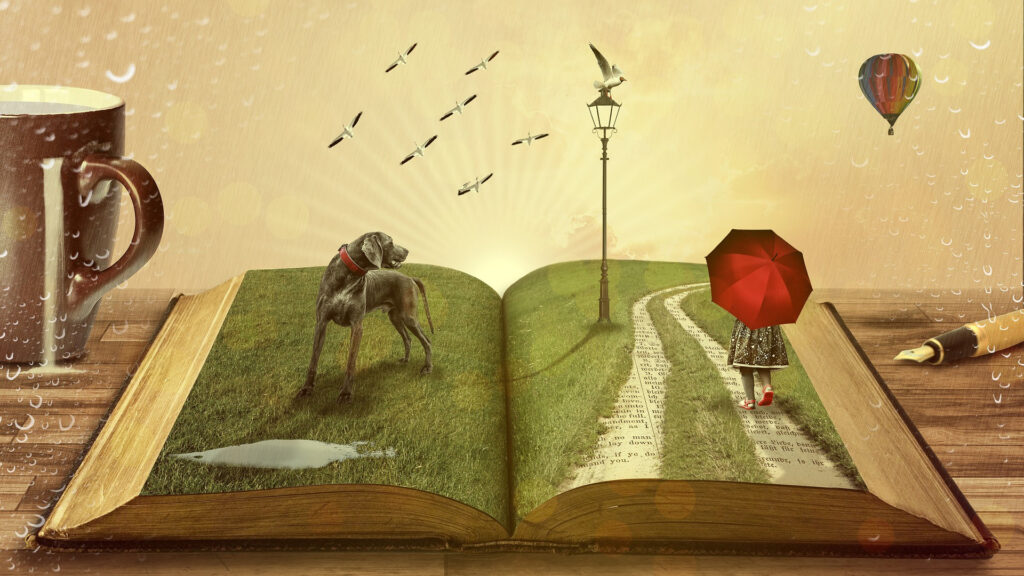

Sta di fatto che la sorte di un libro, gestazione travaglio e parto, non interessa molto. Per molti lettori la sua vita inizia a contatto con i propri polpastrelli, quando da semplice contenitore si trasforma nel magico sentiero d’inchiostro che guida nell’affascinante selva del pensiero altrui. Dimenticando trascurando ignorando, parva macula, il debito di riconoscenza nei confronti dell’oggetto-libro e dei suoi umili servitori (editori, tipografi, distributori, librai), che svolgono un lavoro antico e nobile. Un’arte vera.

Infatti, i libri cingono d’assedio la nostra quotidianità da migliaia d’anni (il ritrovamento più antico è una copia del nòmos di Timoteo, un papiro del IV secolo a.C., trovato in una tomba ad Abusir, vicino Menfi). Familiari e comuni come gli utensili primari, il coltello la ruota il martello, ci hanno plasmato nel nostro cammino di civiltà, entrando in ogni casa, sotto le spoglie di un testo epico teatrale comico o religioso. Raccogliendo e conservando per i posteri quanto di meglio una comunità avesse prodotto in termini di conoscenza e creatività.

Il libro non si è modificato molto nel tempo. Proprio come un coltello una ruota un martello, non ha subito grosse metamorfosi. Persino le professioni legate alla sua produzione non sono cambiate. Gli editori, i tipografi, i distributori, i librai, esistevano già nell’Atene del V secolo a.C. ed esistono ancora adesso e, ancora adesso, per fare in modo che, come agli albori, un autore, poeta narratore o saggista, possa rendere pubblica la propria scrittura ad un pubblico di lettori.

A cambiare nei secoli sono state le tecniche per migliorarne la produzione. Per farne sempre di più e in minor tempo. Ecco allora l’invenzione dei torchi di stampa in Cina intorno al 700 d.C., i caratteri mobili nel 1452 del celeberrimo tedesco di Magonza, il torchio a vapore nel Settecento, la pedalina semiautomatica e le rotative nell’Ottocento, il desktop publishing (l’editoria da tavolo con l’avvento dell’informatica), sul finire del Novecento.

Ciononostante, il libro, quel parallelepipedo di carta pesante uno-due ettogrammi con dorso e copertina stampato e tagliato incollato e rilegato piegato e cucito, da mille anni è sempre lo stesso libro. Da secoli riconoscibile. Da secoli uguale a sé stesso.

La sua forza rivoluzionaria è nella semplicità: un supporto leggero (papiro, pinax, pergamena, carta da stracci, carta da legno) che viene inchiostrato o incerato (con un kalamòs, un juncus, una matrice di piombo), a mano (da uno scriba o un amanuense) o meccanicamente (con un torchio, una linotype, una fotocompositrice, una stampante digitale). Tutto qui.

La sua essenza si è conservata nel tempo, con minime varianti. Era è sarà, un oggetto puro. Privo di complicazioni. Fisicamente semplice. Anche i gesti del Lettore per usarlo consultarlo leggerlo saranno sempre gli stessi semplici gesti: toccare, aprire, sfogliare. Gli stessi di Platone di Orazio di Dante di Manzoni di mia figlia.

Per questo, o anche per questo, il libro è l’oggetto più antico e contemporaneamente più moderno che ci sia. Non ha bisogno di pile. Lo si può leggere dappertutto, a casa nel tram a letto in barca, è pratico, può contenere il lavoro di anni, può essere sottolineato annotato chiosato, può essere letto e riletto fino a consunzione, può sopportare orecchie segnalibri e rose appassite, o utilizzato come spessore per tavolini che traballano.

È un oggetto forte. Caparbio. Che ha attraversato indenne i marosi del Tempo, l’ignoranza e l’analfabetismo, gli iconoclasti e gli inquisitori, la radio e il cinema, la televisione e il computer.

Sì, anche il computer. Chi, nel frattempo, sta pensando alla rivoluzione informatica degli schermi da leggere, degli ipertesti, dei cd-rom, degli e-book, considerandoli i necrofori del libro, interrompa il de profundis. Provi a leggere per più di quindici minuti l’episodio di Paolo e Francesca di Dante nel V canto dell’Inferno (sì, quelli del libro galeotto), su un tablet, senza dosi massicce di Cibalgina. E se ne renderà conto.

Se per i libri di consultazione il bit-mondo sarà utile, liberando gli immensi spazi di immense tolemaiche biblioteche alessandrine, agevolando ricerche di passi, testi, norme giuridiche, elenchi e bibliografie, il libro da leggere, quello che ci portiamo a casa nel tram a letto in barca, sarà sempre un libro, ossia una splendida macchina da leggere, come disse Robert Escarpit. Con buona pace dei tecnologi che non amano leggere.

Se il libro è sopravvissuto alle tormente della Storia e alle sirene dei media più seducenti. Se tutto sommato gode una discreta salute. Un po’ di merito spetta a quel manipolo di operatori – vestali? –, che da millenni con amore e dedizione lo accudiscono.

Ma chi sono gli editori, i tipografi, i distributori, i librai?

Per sgomberare il campo da quiproquo e imbarazzi, proviamo allora a chiedere ad un fantomatico editore se stampa libri. Cosa ci risponderà? Risponderà che la stampa spetta al tipografo, allo stampatore. Chiediamogli dunque se vende libri. Risponderà che i libri al lettore li vende il libraio in libreria. Chiediamogli altresì se i libri li distribuisce. Risponderà che la distribuzione spetta al distributore, a quel grossista che svolge mediazione commerciale tra l’editore e le librerie.

In conclusione, tu editore (o casa editrice) chi sei? Che fai?

Lui ci dirà che l’editore è colui che individua un autore (o scopre un libro già esistente), che decide di pubblicarlo a proprie spese pagandone i diritti, che lo inserisce nella giusta collana, che se è un testo straniero lo fa tradurre, che corregge le bozze, che cura l’impaginazione, che sceglie la copertina, che lo fa stampare, che prepara i comunicati stampa ecc.

Nel passato prossimo l’editore, più che un imprenditore, era un intellettuale di rango, come Valentino Bompiani o Giulio Einaudi. Ora a tutti gli effetti si parla di un’azienda, in cui il proprietario o l’amministratore delegato si serve di direttori editoriali (editor, in inglese), responsabili dell’editing (ossia di tutti gli interventi necessari per migliorare un testo).

Spesso, infatti, ciò che si pubblica è il frutto di un braccio di ferro tra l’autore e l’editore. Questo accade perché chi scrive è così prigioniero del proprio testo che può non accorgersi di incongruenze, di contraddizioni, di inesattezze nella citazione di date e luoghi; è così ostaggio della propria creatura che può non avere i mezzi critici per un’analisi razionale e oggettiva e può non rendersi conto che capitoli scritti in momenti differenti sono magari disomogenei nello stile e che alcune parti ridondanti soffocano altre.

Come si vede è tanta la cura per un libro e tante sono le balie che lo accudiscono amorevolmente. Lo coccoleranno e lo vezzeggeranno fino a quando metterà le ali e, non più implume, prenderà il volo, librandosi/liberandosi, tra le braccia adottive di un Lettore che lo sceglierà per tenerlo con sé. Quel preciso momento, quel fortuito incontro, come accade nella vita, sarà per alcuni un inizio, per altri una fine. Per alcuni l’inizio di un’avventura, emozionante ma faticosa; per altri la fine di una gestazione, faticosa ma emozionante.

Post scriptum. Giuridicamente, e poco fantasiosamente, il libro è, secondo la definizione dell’Unesco del 1964 “una pubblicazione non periodica, stampata con almeno 49 pagine, copertina non inclusa”. Sempre giuridicamente, deve recare nel colophon (il finito di stampare), le indicazioni sulla tipografia, la data e il luogo; e due copie devono essere spedite, per obbligo di legge, alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Ma di questo aspetto, sebbene importante, in questa sede non ce ne cale. Dovremmo far riferimento al controllo dello Stato sul pubblicato per evitare la stampa clandestina, alla censura del passato, ai roghi dei libri messi all’Indice, all’importanza che per gli Stati e per i Governi ha sempre avuto la stampa di un libro, oggetto rivoluzionario e pericoloso. E questa è un’altra storia.