Didascalia n°29

Giocare a pallone mi piaceva. Avevamo un campetto polveroso dietro la scuola elementare (L’edificio) delle dimensioni di un attuale campo da calcetto. Ma non lo sapevamo, anche perché il calcio a cinque è sport recente. Una porta era stata ricavata da un albero e un masso. Quella opposta, da uno spigolo di marciapiedi e, di volta in volta, una maglia, una pietra, insomma quello che capitava. Ero (e sono) miope e questo mi creava non pochi problemi. Se giocavo senza occhiali, non distinguevo i compagni dagli avversari. Mica avevamo la pettorina. Per cui dovevo giocare con gli occhiali che avevo (quanti ne ho rotti!) o, qualche volta con occhiali vecchi, con qualche diottria in meno. Qualcosa vedevo. Me li sistemavo con degli elastici per non farli rimbalzare sul naso. Sembravo un saldatore.

Sta di fatto che non potevo colpire di testa e dovevo stare attento negli scontri ravvicinati e nei rimbalzi. Giravo spesso alla larga. Sulla fascia destra. Ma con risultati poco brillanti. I compagni mi davano la palla proprio quando non potevano farne a meno.

Se il gruppo di amici era più grande di età, la speranza di giocare si riduceva al lumicino. Per via delle “lenti”, come si diceva, non potevo stare neanche in porta. Tiravano delle fucilate alla Rombo di Tuono.

Avevo un trucco per essere della partita. Portavo io il “Super Santos”, quel mitico pallone in pvc, di color rosso mattone, con delle striature nere, inventato nel 1962 (il mio anno) da Stefano Seno, un semplice operaio. Quindi non potevo non giocare. Avevo anche l’attrezzatura per gonfiarlo, una pompa, e, eventualmente, per ripararlo, se la valvola ci cascava dentro.

Sta di fatto, però, che nonostante fossi il proprietario del pallone, nonostante giocassi sulla fascia dove davo meno fastidio, spesso, tra gli insulti (molto coloriti, che tiravano in ballo presunte sorelle o madri certe), ce n’era uno di cui non conoscevo il significato: va’ sciuòch u pìuz.

Dal tono aggressivo e dal movimento pendolare del braccio capivo che non era un inno alla gioia, né un apprezzamento per le mie doti funamboliche.

E quando la clessidra si capovolgeva (capitava raramente, ma capitava), ed ero io più grande e gli altri più piccoli e imbranati, utilizzavo la stessa espressione, con annesso tono aggressivo e movimento pendolare del braccio, per invitarli ad andare a giocare a “u pìuz”.

Nessuno credo si sia mai chiesto, “ma che gioco è?”. Avevamo capito che era un’offesa, che era un gioco per bambini, e tanto ci bastava.

Si cresce, arriva il momento della rimozione. La proiezione esistenziale sposta lo sguardo in avanti. E il Super Santos e “u Pìuz” scendono nella cantina della memoria.

Poi accade che il tuo prof di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea, Renato Aymone, in un corso monografico su uno sconosciuto poeta (per me) Leonardo Sinisgalli, citi una poesia tratta dalla Vigna Vecchia del 1952, “Antichi giuochi”,

Che cosa si può cavare da uno sterpo?

Due legnetti in croce, una gruccia

per la fionda, un uccello a due becchi

per il giuoco delle mazze o uno zufolo

e una canna per sparare alle mosche.

e finalmente capisci cosa sia quel “Pìuz”, che avevo conservato nella dimenticata cantina della memoria, insieme al “Super Santos”.

L’uccello a due becchi non è un’upupa, ma un bastoncino di una decina di cm, con le due estremità assottigliate, così da evocare, appunto, i due becchi di un volatile. Il gioco povero e legnoso, citato da Sinisgalli nella sua evocativa poesia, non è altro che il “pallino” del gioco della lippa, molto diffuso in ogni regione italiana (con nomi diversissimi), negli ambienti rurali e preindustriali del primo Novecento.

Il gioco si completava con un altro pezzo di legno, più lungo, circa un metro, che si brandiva con due mani e che veniva utilizzato per colpire “u pìuz”, posto in bilico su un sasso o su una sporgenza. Il colpo su uno dei due becchi faceva roteare in alto il legnetto che doveva essere picchiato con tutta la forza per vincere lanciandolo il più lontano possibile.

Non è certo originale il pensiero che un gioco, tanto povero quanto bello, possa essere considerato l’antesignano dello sport nazionale degli Stati Uniti, il Baseball, forse mediato dal Criket di tradizione anglosassone.

Ma questa scala evolutiva del legno giocato (chi sarà stato il primo ragazzo a giocare a pìuz?) è di grande fascinazione per me e cozza con il significato mortificante e dispregiativo utilizzato nella mia infanzia. Era in fondo una sorta di “datti all’ippica”, in versione indigena e dialettale.

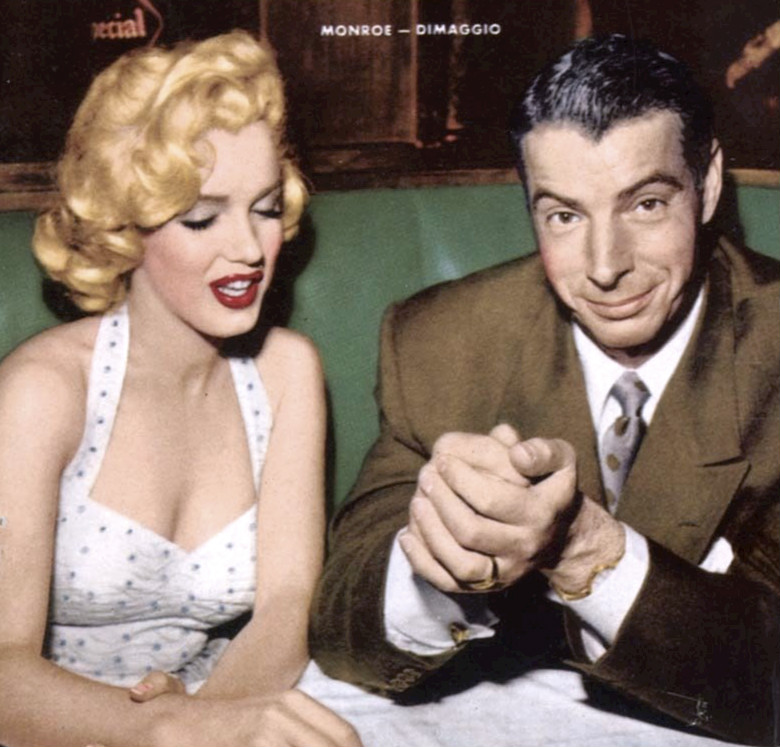

Ai miei compagni di allora, che forse leggeranno questo racconto, e che mi mandarono a giocare a “U pìuz”, voglio affettuosamente ricordare che, grazie a un gioco, diventato sport, un certo Jo Di Maggio, figlio di due emigranti siciliani, Giuseppe e Rosalia, non solo divenne il campione di tanti record e dei 361 fuoricampo, ma fuori dal campo, conquistò il cuore di Marilyn Monroe che sposò.

Giocando a “U pìuz”.

Tant’è!