Questa volta, invece, vorrei ricordare un altro episodio non molto noto, accaduto qualche anno prima del ’38, prendendo spunto da due libri: un saggio storico di Giorgio Boatti (“Preferirei di no”) e la proposizione di una pièce teatrale di Claudio Fava (“Il giuramento”).

Nel 1923, con la Riforma Gentile, si prevedeva che, all’atto dell’assunzione in servizio, i docenti dovessero pronunciare il seguente giuramento:

«Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello stato, di esercitare l’ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria»

L’ascesa di Mussolini e la vittoria delle elezioni politiche del 1924 richiese un’intensa azione di fascistizzazione dello stato, oltre che della società. Se la seconda era perseguita attraverso la propaganda, la fabbricazione del consenso (è infatti improprio parlare di consenso in un regime, essendo costruito se non estorto e non certo spontaneo), le pesanti intimidazioni, il “bastone e carota” quando possibile, il problema dello stato e delle sue istituzioni era di gran lunga differente.

La scuola, le università e le accademie culturali diventano, per il regime, un vero terreno dove esercitare una vera e propria missione: reprimere il dissenso, controllandolo e svuotandolo di contenuto in modo da non perdere il supporto culturale e ideologico, tanto necessario alla propria autoreferenzialità.

In quest’ottica, il “Manifesto degli intellettuali del fascismo” del 21 aprile 1925, dovuto a Gentile e un altro paio di centinaia di firmatari, riassume tutte le motivazioni di adesione al fascismo e le conseguenti (auto)giustificazioni.

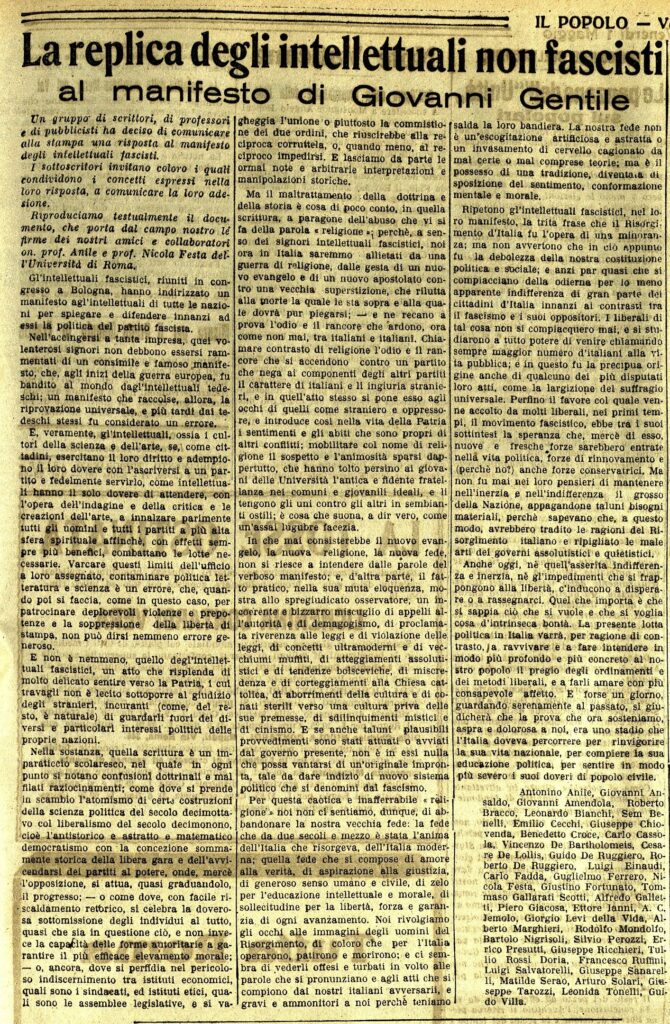

La reazione non si fece aspettare molto e il 1 maggio dello stesso anno, su spinta di Benedetto Croce, apparve sui giornali una “Replica degli intellettuali non fascisti al manifesto di Giovanni Gentile” cui aderirono, anche senza apporvi la propria firma, un numero molto più vasto, ma anche più autorevole, di personaggi del mondo della politica e cultura rispetto al precedente.

Se l’adesione al fascismo era dovuta in gran parte a un misto d’interesse, opportunismo, esigenza di un riconoscimento formale, il sostegno al secondo manifesto non fu certo molto sentito. Niente omologa più dell’essere in una lista e, anche se in quasi tutti gli atenei italiani ci furono persone di altissimo profilo che dichiararono il consenso al manifesto anti-fascista del 1 maggio, alla prova dei fatti, come vedremo, ciò non sortì alcun risultato significativo.

Ai molti, tra i quali lo stesso Gentile, che invocavano un’azione più forte e incisiva, che richiedeva un allontanamento forzato di chi non era allineato o affidabile, alcuni pensavano a un’azione più soffice che riportasse tutti sotto la stessa ala. Tra questi c’era il matematico Francesco Severi che suggerì a Gentile una soluzione più cauta.

Ecco, quindi, che la Legge 8 ottobre 1931, n. 1227 “Disposizioni Sull’istruzione Superiore.” ripropone, nell’art. 18, la formula con alcune variazioni che ne fanno un vero e proprio giuramento ideologico:

«Giuro di essere fedele al RE, ai suoi reali successori e al REGIME FASCISTA, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla PATRIA e al REGIME FASCISTA. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio».

È indubbiamente chiaro che, quelle due aggiunte “Regime Fascista” associate a parole come “Re” e “patria” hanno un significato che va ben oltre la semplice enunciazione di un principio di aderenza nazionale.

Arriviamo, finalmente, ai due libri di cui parlavo prima. Il saggio di Boatti ripercorre la storia del giuramento.

«Le teste si possono tagliare o contare. Nel 1931 il regime fascista scelse entrambe le soluzioni e impose a tutti i professori universitari un giuramento di fedeltà al duce. Giurarono in 1238. Solo in dodici si rifiutarono»

Qui “contare” non significa solo numerare, ma anche conoscere su chi poter contare ovvero chi accetta, chi subisce, chi volontariamente tace.

Su 1250 docenti di tutti gli atenei italiani, solo 12 rifiutarono di pronunciare la formula e le loro storie, intrecciate con la situazione culturale italiana, vengono raccontate in modo da comprenderne le motivazioni ed il significato. Qualcun altro, oltre ai dodici, si era già messo in salvo all’estero e si sottrasse in tal modo all’indecenza del gesto richiesto.

Il libro di Fava, d’altra parte, racconta in maniera liberamente romanzata la storia di uno di questi: Mario Carrara, professore di medicina legale presso l’università di Torino. Carrara è un personaggio comune; laureato in medicina scopre le ricerche di Cesare Lombroso che –seppur tra innumerevoli polemiche– polarizzano l’attenzione e conducono alla nascita di quella Antropologia Criminale (oggi la definiremmo pseudo-scienza) che affascina molti giovani; gli stessi giovani che vedono in essa la possibilità di coniugare una parvenza di rigore scientifico alle convinzioni ideologiche-politiche che prendono piede nella società in quegli stessi giorni.

Carrara, però, ha un concetto diverso della scienza; essa non deve in alcun modo piegarsi ai voleri dell’ideologia affermatasi, ancor più se dominante. Per tale motivo pur restando legato all’entourage di Lombroso, avendone sposata la figlia, decide d’interessarsi alla medicina legale; in quest’ambito poteva restare più saldamente legato alle proprie conoscenze scientifiche senza avventurarsi su terreni improbabili, infarciti di ideologia razzista, che non gli erano congeniali tradendo i principi basilari della ricerca scientifica.

Nel pezzo teatrale di Fava, si ripercorre la progressiva presa di coscienza che porterà Carrara a rifiutarsi di giurare. Carrara è un uomo semplice, anche un po’ banale; frequenta ed ospita persone molto importanti e influenti (Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Altiero Spinelli, Adriano Olivetti e tanti altri) ma, pur essendo anti-fascista, non è un uomo politicamente impegnato. Non è un eroe, è solo un uomo coscienzioso, che vuole restare ancorato ai principi di una scienza che nulla dovrebbe avere a che fare con la politica, specie quando questa si ancora a una ideologia che non reputa supportata da “fatti” scientifici. Egli rifiuta non solo l’abdicazione personale al giuramento (quindi individuale) ma rifiuta anche la sottomissione della “scienza” stessa a quello stesso giuramento (quindi collettiva).

Quella di Carrara è, comunque, una voce che grida in un deserto senza che nessuno stia lì ad ascoltarla. Lui, nella sua semplicità, fa parte di una minoranza, assurda e incomprensibile ai più, che ha avuto il coraggio di anteporre la propria integrità morale e di pensiero all’omologazione di un conformismo, comodo e opportunistico, che consentiva di non perdere i propri piccoli privilegi.

Egli rifiuta un giuramento che considera indecente e un gesto che reputa vergognoso.

Anche le storie degli altri undici che non giurarono sono simili; le loro vite sono scarsamente intrecciate, non costituiscono l’anima di una volontà rivoluzionaria, non fanno parte di una cospirazione, non credono che il loro “beau geste” possa costituire la scintilla di una rivolta e contribuire a una conseguente rivoluzione in grado di sovvertire il regime.

Loro, semplicemente, reputano che la loro personale libertà di pensiero e la loro scienza debbano essere anteposte a qualsiasi altra cosa e agiscono di conseguenza, rifiutandosi di divenire obbedienti e complici.

L’affermazione dei principi ha inizio con l’individuo.

La libertà ne è la condizione essenziale.

La memoria serve a far sì che tutti possano ricordare questi episodi perché non cadano nella dimenticanza.

]]>